-

中医药促进创面修复是目前研究的热点,有大量研究提示,中药在创面修复的治疗和护理上有很好的效果。现代研究也发现,外用中药能酸化、营养创面,多靶点、多环节发挥作用。创面的修复过程包括炎症期、增殖期和重塑期[1]。炎症期主要表现为充血、渗出和白细胞浸润。增殖期包括血管生成以及细胞的增殖迁移。重塑期出现胶原蛋白的合成和降解,这与肌成纤维细胞、转化生长因子-β(TGF-β)和基质金属蛋白酶(matrix metal-loproteinases, MMPs)有关[2]。中医外科治疗创面根据不同的病程时期分别应用“消” “托” “补”三法。本文研究了中药方剂的配伍规律,对创面修复不同时期的用药机制研究具有指导意义。

应用数据挖掘技术可以从大量信息中得出需要的用药规律从而为科学组方提供理论依据。我们收集文献,建立数据库,总结了中医药促进创面修复的用药规律,为进一步推动中药促进创面修复的组方研究奠定基础。

-

纳入分析的中药方剂75首,中药二〇三味,药物出现频数总计558次。使用频率最高为29.33%,最低为1.33%。将方剂中单味药使用频率在10%以上的十六味中药归纳为本研究的核心中药,其频数、频率分析见表1。

序号 药物 频数(次) 频率(%) 1 乳香 22 29.33 2 甘草 20 26.67 3 当归 18 24.00 4 白芷 15 20.00 5 黄柏 14 18.67 6 没药 14 18.67 7 大黄 13 17.33 8 血竭 13 17.33 9 冰片 11 14.67 10 麻油 11 14.67 11 赤芍 10 13.33 12 金银花 9 12.00 13 轻粉 9 12.00 14 朱砂 9 12.00 15 白矾 8 10.67 16 木鳖子 8 10.67 -

依据《中国药典》(2020年版)分类标准,将75首方剂中的203种中药分为26类。药类选用频率最高为清热药(22.8%),其次为活血化瘀药(15.4%),再次为补虚药(12.0%),成为中医药治疗创面修复的基本配伍药类,而拔毒化腐生肌药(5.7%)和解表药(5.7%)是有一定辅助治疗效果的配伍药类,祛风湿药、攻毒杀虫止痒药等药类在治疗中也有一定的选用频率。方剂中药类选用频数、频率分析,见表2。

药物类别 味数 频数(次) 频率(%) 累计频率(%) 清热药 40 127 22.8 22.8 活血化瘀药 20 86 15.4 38.2 补虚药 177 67 12.0 50.2 拔毒化腐生肌药 11 32 5.7 55.9 解表药 15 32 5.7 61.6 祛风湿药 14 25 4.5 66.1 攻毒杀虫止痒药 8 24 4.3 70.4 开窍药 6 22 3.9 74.4 理气药 12 18 3.2 77.6 利水渗湿药 11 18 3.2 80.8 安神药 6 16 2.9 83.7 泻下药 2 15 2.7 86.4 收涩药 6 14 2.5 88.9 化痰止咳平喘药 7 12 2.2 91.0 止血药 8 10 .8 92.8 补气药 1 7 1.3 94.1 活血止痛药 2 6 1.1 95.2 燥湿药 1 6 1.1 96.2 平肝熄风药 5 5 0.9 97.1 祛风药 1 5 0.9 98.0 温里药 4 5 0.9 98.9 攻下药 2 2 0.4 99.3 消食药 2 2 0.4 99.6 化湿药 1 1 0.2 99.8 治燥药 1 1 0.2 100.0 -

依据《中国药典》(2020年版)分类标准,将203种中药进行药味、药性的频数、频率统计分析:①药味以苦、辛、甘为主,累计频率高达85.63%;②药性以寒、温、平为主,累计频率达95.13%。其选方剂中的药味以及药性的频数、频率分析,分别见表3、表4。

药味 味数 频数(次) 频率(%) 累计频率(%) 苦 95 272 31.26 31.26 辛 90 260 29.89 61.15 甘 73 213 24.48 85.63 咸 29 64 7.36 92.99 涩 11 32 3.68 96.67 酸 12 25 2.87 99.54 淡 3 4 0.46 100.00 药性 味数 频数(次) 频率(%) 累计频率(%) 寒 75 225 42.13 42.13 温 71 183 34.27 76.40 平 37 100 18.73 95.13 凉 8 13 2.43 97.57 热 8 13 2.43 100.00 -

依据《中国药典》(2020年版)分类标准,将203种中药进行药物归经的频数、频率统计分析,依次为肝经、心经、脾经、胃经、肺经、大肠经,累计频率86.34%。方剂中的药物归经频数、频率分析,见表5。

归经 味数 频数 频率(%) 累计频率(%) 肝 103 303 20.29 20.29 心 66 270 18.08 38.38 脾 75 251 16.81 55.19 胃 72 187 12.53 67.72 肺 63 180 12.06 79.77 大肠 34 98 6.56 86.34 肾 40 85 5.69 92.03 膀胱 25 53 3.55 95.58 胆 7 24 1.61 97.19 心包 3 22 1.47 98.66 小肠 2 12 0.80 99.46 三焦 3 8 0.54 100.00 -

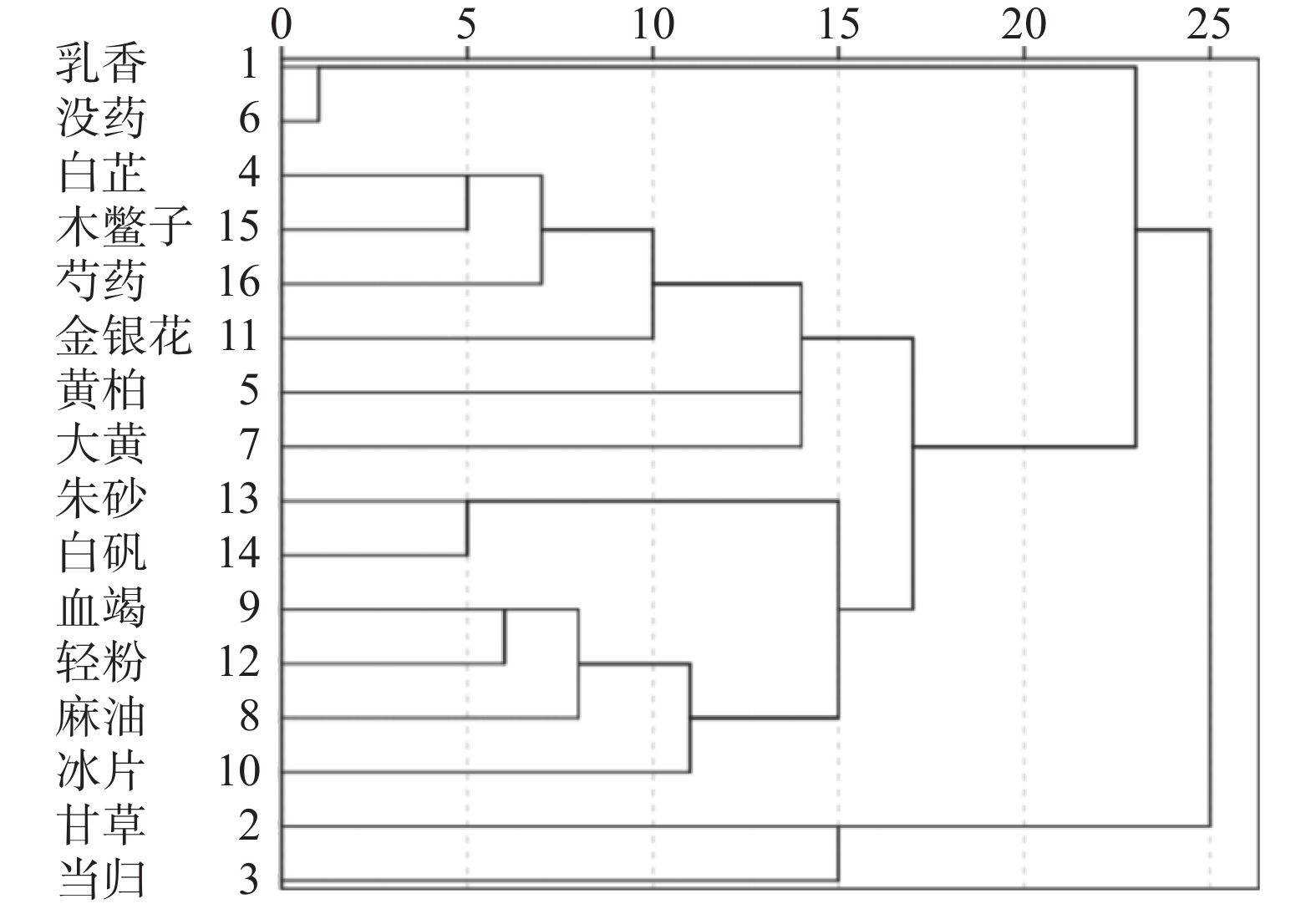

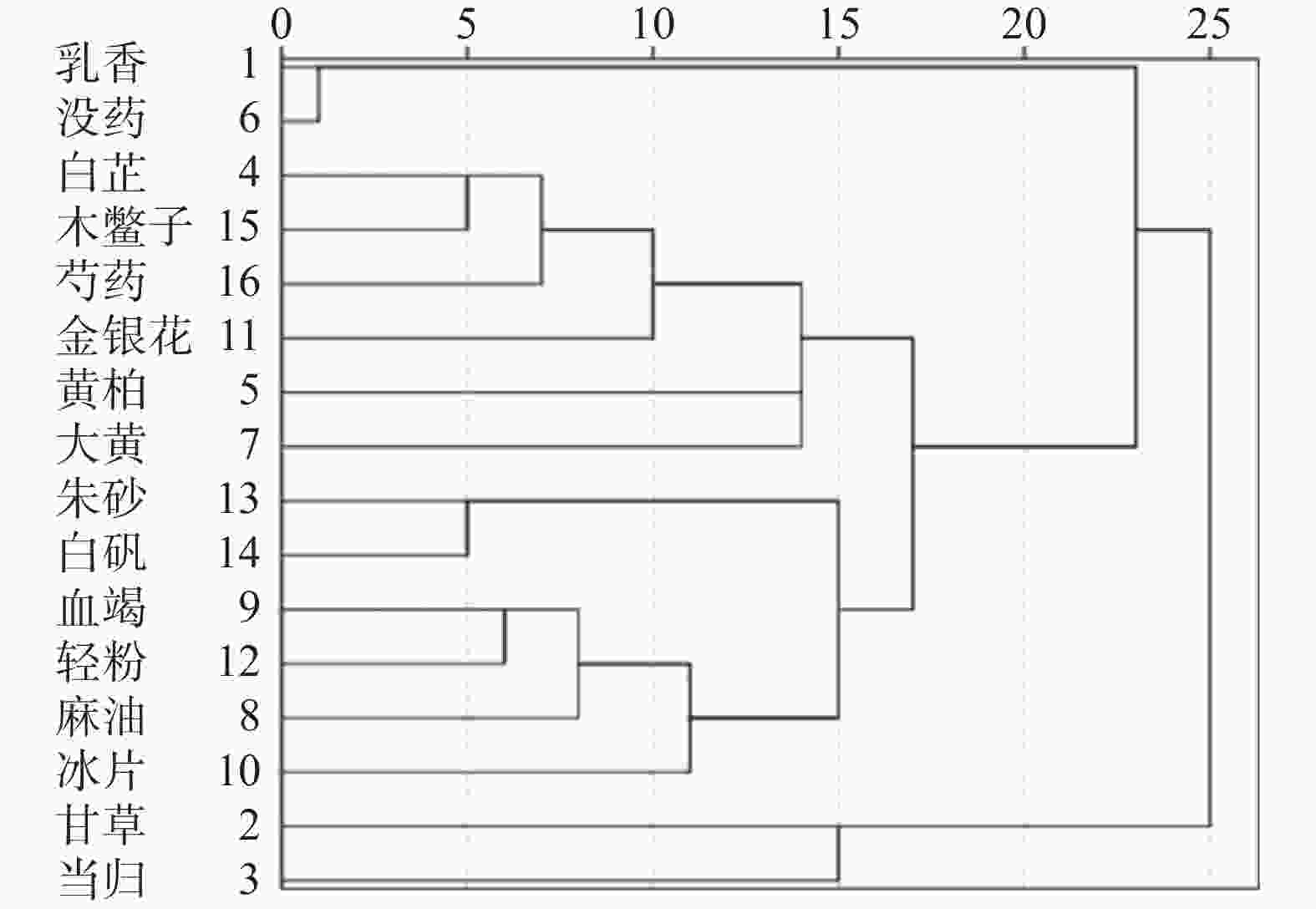

采用SPSS statistics22对核心药物聚类分析,结合相关中药理论分析后得出4组聚类结果[8]。这4类分别为聚一类:乳香、没药;聚二类:白芷、木鳖子、芍药、金银花、黄柏、大黄;聚三类:朱砂、白矾、血竭、轻粉、麻油、冰片;聚四类:甘草,当归。使用平均联接(组间)的谱系图重新标度的距离聚类组合,见图1。

-

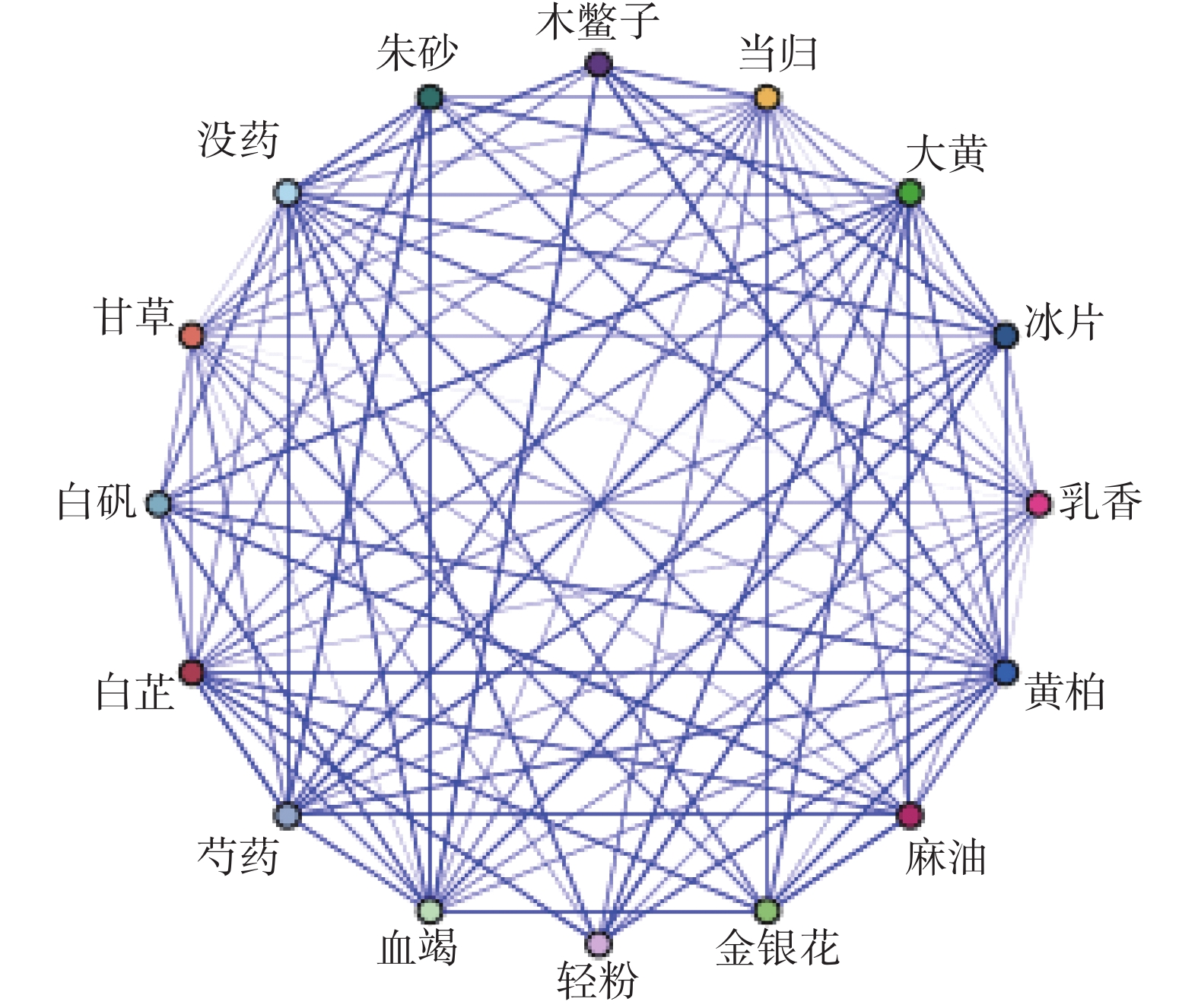

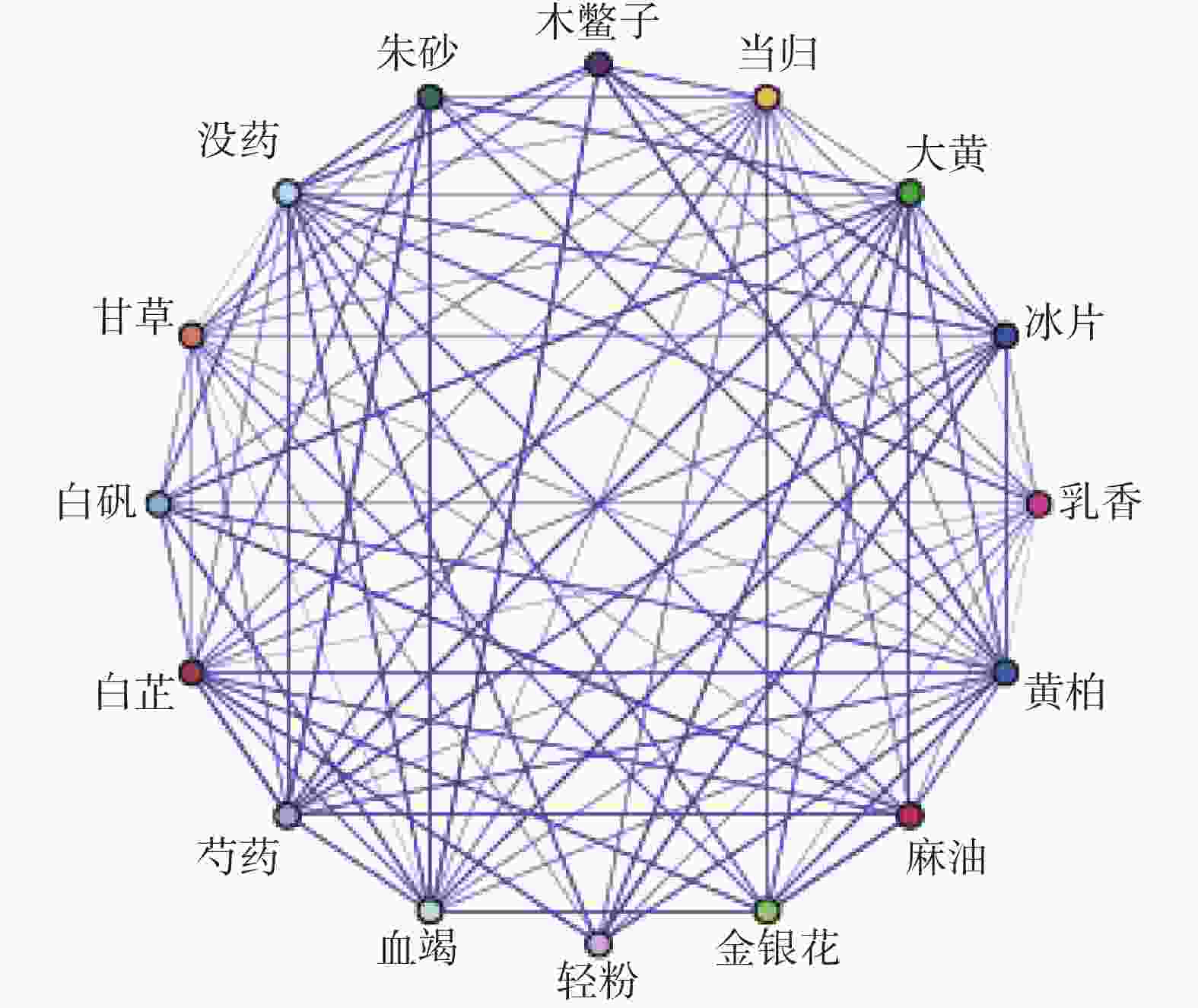

得出15条使用率最高药对与药组。当归和甘草,乳香规则标识最多,为15;没药和乳香实例最多,为22;没药和乳香支持度最高,为29.33%;乳香和没药、乳香和没药及血竭置信度最高,为100.00%;乳香和没药、没药和乳香规则支持度百分比最高,为18.67%;药对配伍规则分析结果,见表6。药物关联规则网络图,见图2。

后项 前项 规则标识 实例 支持度

百分比

(%)置信度

百分比

(%)规则支持度

百分比

(%)乳香 没药 4 14 18.67 100.00 18.67 乳香 没药,血竭 13 7 9.33 100.00 9.33 没药 血竭,乳香 14 9 12.00 77.78 9.33 白芷 木鳖子 1 8 10.67 75.00 8.00 乳香 血竭 6 13 17.33 69.23 12.00 当归 木鳖子,白芷 7 6 8.00 66.67 5.33 甘草 芍药,当归 8 6 8.00 66.67 5.33 白芷 芍药,当归 9 6 8.00 66.67 5.33 当归 芍药,白芷 10 6 8.00 66.67 5.33 乳香 芍药,白芷 11 6 8.00 66.67 5.33 芍药 白芷,乳香 12 6 8.00 66.67 5.33 当归 甘草,乳香 15 6 8.00 66.67 5.33 没药 乳香 5 22 29.33 66.64 18.67 当归 芍药 2 10 13.33 66.00 8.00 白芷 芍药 3 10 13.33 60.00 8.00 -

依据分析研究得出结论:①中医药治疗创面修复核心单味药为乳香、没药、白芷、木鳖子、芍药、金银花、黄柏、大黄、朱砂、白矾、血竭、轻粉、麻油、冰片、甘草、当归;上述核心药物中的大部分药物在岑经途等[9]的聚类分析中作为某一聚类中的大部分药物同时出现,说明它们的相互配伍有临床意义。②主要药类为清热药、活血化瘀药、补虚药。乳香具有促进血液循环,促进创面修复和止痛的功效,正确使用乳香配伍其他药物可以得到更好的效果。没药和乳香是一对经典的药对。白芷排脓通窍、疏散风邪、止痛、祛湿,对于治疗外伤功效显著。木鳖子可以消肿、攻毒、疗疮。现代研究表明,木鳖子可以抗炎杀菌,是治疗外伤的常用药物。芍药具有平抑肝阳,柔肝敛阴的作用,和甘草的配伍可以很好地缓急止痛,在桂枝汤中又发挥了调和营卫的作用。金银花是清热解毒药类的常见药物,针对创面损伤后的红肿热痛效果较好。黄柏是燥湿散热的常见药物,本课题组推断黄柏针对下焦对应部位的创伤有更好的作用。大黄的活血化瘀功效在创面修复过程中发挥作用。朱砂镇惊安神,外用治伤。朱砂有毒,在临床使用上要注意用量用法和配伍规范。白矾是治疗痈疽肿毒、水火烫伤的外用药,在临床使用上要注意用量。血竭外用敛疮、止血;内服活血化瘀、散结止痛。血竭是创面修复的常用药物,分析如何将血竭与其他药物正确的配伍对于指导临床实践很有意义。轻粉外用杀虫攻毒,内用祛除痰邪、攻逐水饮。轻粉在治疗创伤的时候外用较多。麻油外用可以使创面隔绝细菌等各种病原体,促进创面的愈合,是中医外科常用药物。冰片可以抗炎、清凉止痒,用途广泛。甘草调和诸药。当归补血活血、通经活络,对于创伤后期瘀阻经络有很好的作用。

创面损伤后常出现红肿热痛,血脉不通,血瘀阻络,久而久之耗伤气血,用以清热药、活血化瘀药、补虚药标本兼治,效果较好。

-

聚一类药物包括乳香、没药。乳香、没药是常见的药对,可以针对创面形成气血阻滞的病理因素进行治疗。聚二类药物包括白芷、木鳖子、芍药、金银花、黄柏、大黄。这组药物以清热药为主,针对疮疡中后期热毒壅滞,久而热胜肉腐成脓等病理因素进行治疗。聚三类药物包括朱砂、白矾、血竭、轻粉、麻油、冰片。聚三类药物主要为拔毒化腐生肌药,局部外用,脓出毒泄,腐去新生,缓和止痛,使得创面逐渐收口而愈。这组药物以补虚药为主,性味多甘温质润,主入心、肺、肝经,《外科证治全生集》记载:“毒之化必由脓,脓之化必由气血。”聚四类药物包括甘草、当归,配合使用能够发挥补血活血的功效。由此可见,促进创面修复的组方以活血化瘀、解表透肌、清热解毒、托毒外出、补虚正本为主。

-

置信度越高说明预测的结果越准确,本研究中核心药物组合在统计学上均有意义[10]。对十六味核心中药进行关联规则分析,符合聚类分析中的结果。得出乳香和血竭、当归和芍药、白芍和芍药、没药和血竭、乳香、白芷和木鳖子的关联性较强,有研究价值。①乳香可以活血、止痛、生肌;血竭可以止血愈伤,收敛疮口,特定的情况下使用可以起到消除痈疮的作用。经过中医学分析得出乳香的活血配合血竭的止血可以起到破除淤血,促进愈合的作用。两者配合,扶正祛邪,止痛、敛疮、生肌,加快伤口愈合。②当归的功效是养血、活血,芍药的功效是柔肝、平肝、养血。肝藏血,主疏泻。当归通养一身之血,芍药入肝经,养肝、调肝、柔肝、平肝。《金匮要略》中记载当归芍药散为理血剂,此方中当归和芍药的剂量最大,为主要药物。当归芍药散在古代典籍中的主治妇人妊娠经期疼痛,此处本课题组研究人员推测当归、芍药的配伍可在创面修复领域起到活血止痛的作用。③白芷具有疏散风邪,消肿通窍,排脓除湿的作用。芍药入肝经,肝主木,易受风邪,白芷疏散风邪,推断两者组合对病程较长累及肝脏的创伤有较好的作用。创面在表,易感外邪,其中风邪由甚。风为百病之长,此处提示祛风在创伤的治疗中有一定作用。④没药活血止痛、散结消肿;乳香与没药功效相似,与没药构成了常见的药对;血竭活血敛疮,止痛消肿。3种药物在功效上部分协同,部分互补,合用效果更好。⑤白芷可以抑制炎症,木鳖子可以杀菌,两者合用对于创面感染的预防与治疗效果较好。上述结果体现了促进创面修复的活血化瘀、解表透肌、清热解毒、托毒外出、缓和止痛、收敛疮口等治则治法。

综上所述,中医药促进创面修复的数据挖掘结果与创面的病因病机及治则治法基本相符。通过对75个中药方剂,二〇三味中药,其中药物频数、频率、药类、性味归经等数据的分析研究,得出中医药在创面修复初期或毒邪偏胜时多用清热、解毒、疏通、透毒之剂,到疮疡形成后期且机体衰弱情况下多用补气托里、调和营卫之法,以达到良好的治疗效果。活血化瘀药辛散走窜,既能活血又能行气、消瘀,又能去腐生肌。而补虚药味多甘,大多归脾、肺、肝、心经,可以在疮疡后期正气耗损,气血运行不畅之时起到补气补血的作用。以上体现出疮疡前、中、后期“消” “托” “补”的治疗总则。采用消解、托里、补益的用药原则补泄兼施,并运用内服合并外敷的综合用药方法提高疗效。有研究指出,基于从苏醒的动物体内微透析取样和LC-MS/MS定量的药动学和药效学研究有利于揭示中药药对的配伍机制,可以利用这种方法进行下一步中药配伍组方研究[11]。目前临床上主要采用手术和西药等西医疗法治疗创面。本研究提出了中药促进创面修复的创新推断。中医药外用促进创面修复在我国具有源远流长的历史和较好的治疗效果,探究如何准确运用中西医结合的方法治疗创面,很有研究意义。

Study on the rules of traditional Chinese medicine to promote wound healing based on data mining

doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202104099

- Received Date: 2021-04-21

- Rev Recd Date: 2021-06-08

- Available Online: 2023-11-06

- Publish Date: 2022-05-25

-

Key words:

- data mining /

- traditional Chinese medicine /

- wound healing /

- medication rule

Abstract:

| Citation: | LEI Zhongwei, DU Jie, SUN Hongyi, GU Qinwufeng, LI Bai, YANG Yanlong. Study on the rules of traditional Chinese medicine to promote wound healing based on data mining[J]. Journal of Pharmaceutical Practice and Service, 2022, 40(3): 281-285. doi: 10.12206/j.issn.1006-0111.202104099 |

DownLoad:

DownLoad: